YAMATO

YAMATO

The Interview about Gift_vol.3

YAMATO

The Interview about Gift_vol.3

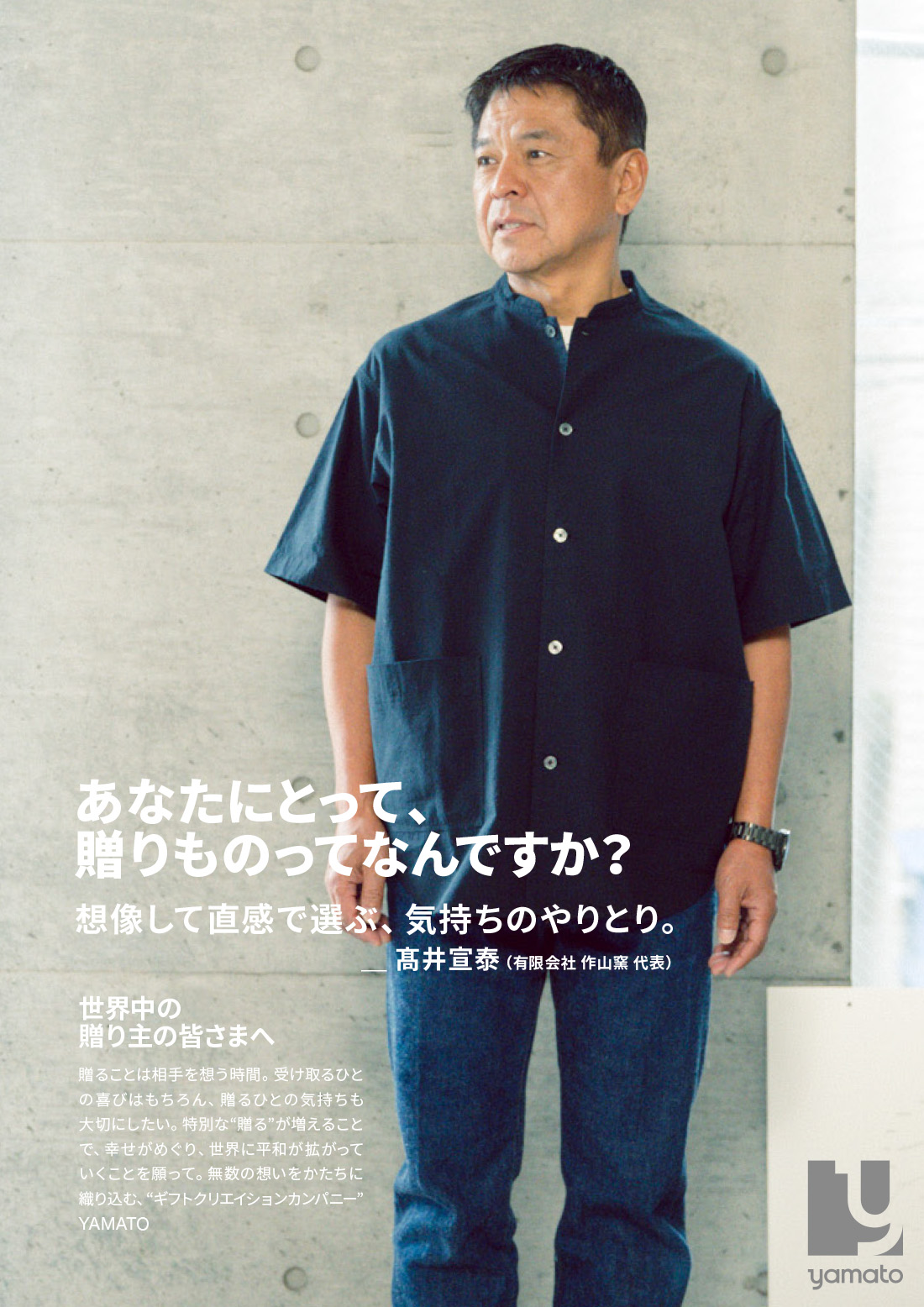

あなたにとって

贈りものってなんですか?

想像して直感で選ぶ

気持ちのやりとり。

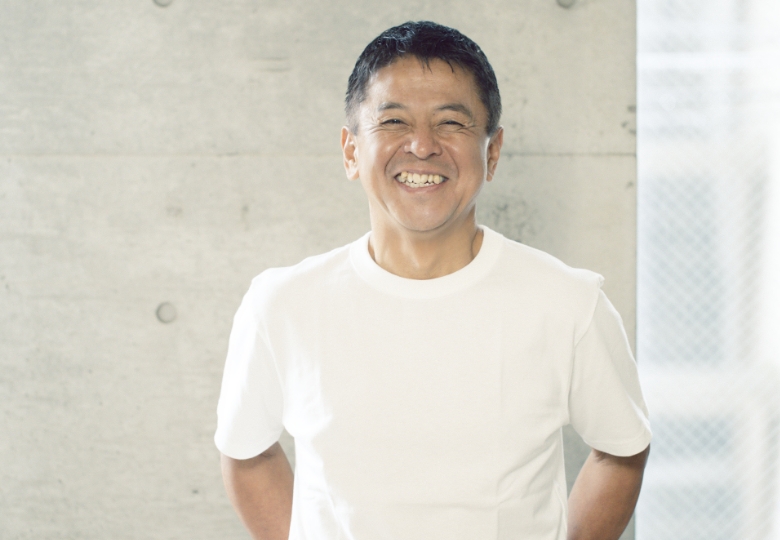

GUEST

髙井宣泰

さん

(有限会社作山窯 代表)

GUEST

髙井宣泰

さん

(有限会社作山窯 代表)

どんな時にギフトを

贈りますか

ギフトを贈るときに最も大切にしていることはどんなことですか?

いつも贈る時は“相手目線”でギフトを選びます。気をつけているのは、背伸びをさせないというか、もらった時に相手の肩に力が入らないようなもの。選ぶ時は直感です。というか、人生すべて“直感”です(笑)。迷っても良いことにならない。やりたいかやりたくないか。作りたいか作りたくないか。人も、付き合いたいか付き合いたくないか。そんな風にはっきりした性格だし、直感で動くので、贈りものも基本的には直感なのですが、“迷う”ということはよくないサインだし、ピンとくる時は、くるべくしてピンときている。実際には自分が呼び寄せている感覚が常にあります。出会い頭に出会うというよりは、引き当てるような感覚ですね。

贈りものでもらって嬉しかったエピソードはありますか?

一番嬉しいのは、“言葉”ですかね。手紙とかメールとか、様々ですけれど「ありがとう」という言葉をもらうと、やっぱり嬉しいですね。もちろん、お客さまからの言葉が多いですが、友人に言われることもあります。自分自身が「ありがとう」を伝えることも多いほうだと思います。

街で歩いていて、お、これいいなと思って仲間の顔が思い浮かぶと、買っていって渡します。あげるエピソードになってしまったけど(笑)、それによって返ってくる「ありがとう」の言葉が嬉しい。

なんでもない不意打ちの贈りもの、ですね。

そうです。贈りものって、わざわざ贈ると思うと考えすぎちゃって難しいんです。今回、娘の結婚式でもスピーチをして欲しいと言われましたが(笑)、言葉は少なく、簡潔にシンプルに。1分かかってないんじゃないですかね。

お嬢さんは引き出物に何を選ばれたんですか?

私も当日まで知らなかったのですが、作山窯のラインナップから選んでくれていました。そういうさりげなさは、僕に似ているのかな。それも、今思えば贈りものみたいだな。僕はさりげなくしていたいのかもしれないですね。

ものに出会ってピンときたら、贈る相手を思いつく場合もあるので、ものありきで発想が広がることも少なくありません。

〝 器 〟と関わる感覚

“器”と関わる感覚

髙井さんのギフトへの感覚も、人生の歩み方も“直感”という言葉を使われていますが、

実際には綿密さと観察力があってのことだと感じます。

日頃から、どんなふうにものづくりと向き合っていらっしゃるのでしょうか?

僕が作山窯をスタートしたのは、1987年です。初代である僕の祖父は、絵付け窯を営んでいました。その後、父の代に絵付けもやりながら、オリジナルの器を作り始めて、父の弟も含めて3人で窯を運営していたんです。僕は東京で、芸大に通ってインテリアデザインを勉強し、卒業後アパレルの会社で働き始めました。わずか1年経った頃、父から帰ってきて欲しいと、初めて頭を下げられて、家の仕事に入ったというかたちです。

祖父の代から父の代までは「山作陶器」という屋号で続けていましたが、僕は「作山窯」という屋号でスタートしました。父の会社や作品などは叔父たちに譲って、まったくのゼロからのスタートでした。その頃はずっと続く窯元になるなんて想像もしていなかった。自分がピンとくるものを作ってみようと、それだけでした。変な言い方ですが、“物”を作ろうとはしていないと思います。空間の中に作った器がどう収まるのかを考えている。作家さんのように自己表現の作品を作りたい、と思ったことはありません。

使う方々の空間にどう収まるかを考える、という意味ですか?

空間の中にどう収まるかというのは、家族だったり、カップルだったり、レストランだったり。その時々によってシチュエーションが異なる食卓のある、その景色全体にどう収まるかということです。想像力の先に、器が生まれてくるイメージです。誰がどんな風にどんな気分で使うのか? いつもそれだけを想像しています。常に想像(笑)! 自分の中にある憧れが想像に変わり、目標として定まって、行動と覚悟が決まる。あとはやり切るだけ。こんなものを作りたいという、どこからか湧いてくる憧れのような感覚があるんです。空間を見た時にそう思うんでしょうね、ここにもし、自分たちが作る皿があったら? というイマジネーションがまずあって、こういう質感で、こういうサイズで、などと考え始める。街を歩いていても、レストランにいても、人が集う場所にいても、自然とそれを考えてしまう。

他の作家さんやメーカーさんが何を作っているのかリサーチや研究をすることはありません。もちろん、メーカーとして、ニーズに応えるお仕事の時は、レストランに行き、空間を見ますし、シェフの料理を頂きます。料理のボリュームを感じ、味わいますよ。ショールームにシェフが来てくれたら、何を手に取るのかを観察して、分析していきます。新業態の場合もありますので、その場合はヒアリングをしますが、基本的には直感的に大体何を求めていらっしゃるのかがわかります。

ものづくりにも、

ギフトにも提案を

忍ばせる

器を作る感覚は、ギフトを贈る感覚と似ているのでしょうか?

私にとってギフトは、パーソナルな情報が揃った時点でようやく選ぶことができるものです。そして絶対“使ってもらえるもの”であることが大切になります。気を遣われるのは嫌なので、高価なものやブランド名にこだわるというより、身の丈にあったもの、背伸びをしないで使っていただけるものがいいんです。こんなもの使ってみたらどう? という提案ベースであることが多いですね。そういう意味では、ものづくりにおいても、ニーズには応えるけれど、そこに必ず提案も入れていますので、似ているかもしれません。提案の中に入れるのは、“今”を感じるエッセンスより“未来”をみている感覚です。時代の空気を醸していくというよりは、先取りをしていたい。

時代の先を読んで、ショールームを東京に構えられたり、商品開発をされているのでしょうか?

1987年に窯をつくってから、27〜28歳の時に初めて表参道を歩きました。良い場所だなぁ、いつかこんなところにお店を出したいなと漠然と思っていました。表参道沿いにある、赤いテラスがトレードマークのアニヴェルセルカフェ表参道を眺めたりしながら。7〜8年くらい経ってから、東京で展示会を始めて、予算的に世田谷区の方からスタートしましたが、常に表参道でやりたいと思っていたんですね。その後、神宮前でやることができて、いつの間にか表参道に近づいていたんです。ちょうど昨年、表参道で展示会していたギャラリーの上の階に空き物件が出て、このショールームを構えることができました。

また、昨年の3月にアニヴェルセルのシェフが展示会に来てくれたんです。オリジナルの器を作りたいと、ご相談をいただきました。自分がかつて描いたイメージの中を歩いている感覚。やはり、想像をすること、イマジネーションを形にしていくことが大切なんだと思っています。

実は、最近波乗りもしています。海には、ずっと入りたいと思い続けてきたけれど、24時間体制で、火を入れている窯からなかなか離れられなかったんです。けれど数年前に友人が倒れたのをきっかけに時間は有限だと改めて実感したことと、やりたいかやりたくないかで決めてきた僕の人生なので、海に入ろうと決めたところから、さまざまなご縁で波乗りの仲間に出会い、5年前から海に通っています。

イマジネーション、が大きなキーワードですね。

「青の器」のことを聞かせてください。

窯を始めた当初、僕が26~27歳の頃に作って、売れるまでに数年の時間を要した「青の器」です。当時飲食店では、料理を盛るお皿としては、“青”はタブーだったんですね。わかりやすい青でもなく、この風合いのある青。僕は、土があって、釉薬があって、焼き方があるからこそ作り出せる素材感を感じられる器を作り出したかった。どうせやるならば、その点で極めた青を出したい。黒い土を使ったのもそのモダンさを追求したかったからこそ、使った色でした。

食材は同じ野菜でも肉でも“1色”ということは絶対にない。緑といっても数多の緑がその中にある。たった1色にしか見えない皿の色で、その料理を受け止めるのは可笑しな話なのです。器にも色んな表情があっていい。それまでは、フランス料理は真っ白なお皿=自分の料理は作品という、キャンバスとしての皿の役割が大きかったけれど、少しずつその考え方も変わっていった。今やフレンチのシェフでも、さまざまな器を使うのが当たり前になりましたよね。

ギフトが

もたらすもの

これまでにもらって驚いた贈りものはありますか?

数年前に、息子がNYで働いていたので、遊びに行ったんです。息子がお世話になっているご夫婦が向こうでおもてなしをしてくれた。自宅にも招いてくれたり、一緒に食事をしたり、私たち夫婦の結婚30周年のタイミングだったことを何故か知っていらして、お祝いをしてくださったんです。きっと息子が伝えてくれたんでしょうね。ギフトも頂きましたけれど、一緒に過ごしてくださった数日間の、その時間そのものが何より嬉しかったですね。ちなみに、余談ですが、その翌年に再びNYに行った時も、帰りの便に乗った日がたまたま僕の誕生日だったんです。機内でCAの方が6人くらいで、不意にお祝いをしてくださいました。こういうサプライズも嬉しいものです。また、先日も、波乗りの仲間が不意に還暦を祝ってくれました。こういうことがあると、やっぱり人を大事にしたいなと思いますよね。そういう時間が大切ですし、何よりも特別なギフトなんじゃないかな。

髙井さんにとっての

贈りものとは

髙井さんにとっての贈りものとはなんですか?

想像して直感で選ぶ、気持ちのやりとりかな。ギフトって、その人の心が表れるものだと思っています。シンプルですよね。今回のこのインタビューの機会も、YAMATOさんとは長いお付き合いをさせて頂いていますが、ご依頼くださった時に、担当の方々の気持ちを受け取りました。このオファー自体がギフトだなぁと感じています。感謝の気持ちや、長い歳月の信頼のようなもの。

最後のコメントに、編集担当チームも思わず涙腺がジワリとしてしまいました。

髙井さんの目に見えない想像力の力は、相手を思いやり、そのことを重く感じさせない頃合いを知っている、さりげなくて絶妙な優しさのバランスなのだなと、と感じました。

PROFILE

有限会社作山窯 代表

髙井宣泰

1963年7月15日生まれ。岐阜県土岐市駄知町、焼き物の産地に生まれる。子どものころから家業である窯元で、土に触れて育つ。1979年、県立多治見工業高校の入学。窯業科(セラミック科)を専攻し、セラミックの基礎とロクロの技術を学ぶ。1982年、名古屋芸術大学・美術学部・デザイン科に入学。インダストリアルデザイン専攻、3年からはスペースデザインを専攻し、空間とモノのデザインを学ぶ。1986年、大学卒業後、岐阜市のアパレルデザイン事務所に入社。就職するも、子どもの頃から好きであったものづくりで、自分のデザインを表現したくなり一年で退社。1987年、有限会社作山窯を設立。陶芸の伝統的な土、釉薬、技法を生かし、その中に現代的な感覚を取り入れたものづくりをめざす。数年間は自分の作りたい焼き物が出来ず、試行錯誤が続く。1992年、作山窯の代表的な焼き物、「トルコかいらぎ釉」が完成する。これをきっかけに、自分のものづくり・デザインスタイルを表現し始めることが出来るようになった。現在は日本古来の和食器の新しい提案を、モノと空間でデザインすることを心がけている。業務用食器(ホテル、レストラン、料亭)をはじめ、一般食器、GIFT向けの商品をカテゴリー別に提案するほか、デザインのコラボレート商品も手掛ける。1993年から2002年まで10年間コンペに出品し、毎年受賞をする(金賞、デザイン賞など)。2003年からは出品を止め、年一回の個展を表参道にて開催している。今年の4月、作山窯は38年めを迎える。作山窯は小さな窯元だが、職人一人ひとりがこつこつとプライドと夢を持ってものづくりをしている。